Artikel über schwere Verkehrsunfälle sind alles andere als einfach. Wir berichten über Verletzungen, Schäden, Leid. Die Polizei kritisiert seit Jahren die zunehmende Zahl der „Gaffer“ –warum berichten wir? Tatsächlich ist unsere Berichterstattung, die anders als ein schneller Handy-Schnappschuss oder ein Facebook-Beitrag eindeutigen Regeln unterliegt, das Gegenteil: Sie soll sachlich informieren und so Mutmaßungen rund um Rettungseinsätze und Unfälle kontern. Denn oberste Priorität hat immer der Schutz der Betroffenen und ihrer Familien.

Es ist unsere Aufgabe, entstehendes Interesse mit geprüften Informationen zu stillen.

Als Journalistinnen und Journalisten ist es unsere Aufgabe, die Realität abzubilden. Und dazu gehört auch, dass Verkehrsunfälle geschehen und es Gefahren im Straßenverkehr gibt. Die Berichterstattung ist wichtig, weil Unfälle in den seltensten Fällen unbemerkt bleiben. Ob Martinshorn und Blaulicht in den Straßen, die Sperrung einer Autobahn oder direkte Augenzeugen: Wenn ein Unfall „vor der Haustür“ passiert, dann entsteht automatisch ein Interesse. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, dieses Interesse mit geprüften Informationen zu stillen. Nur so lässt sich Hörensagen und Gerüchte vorbeugen.

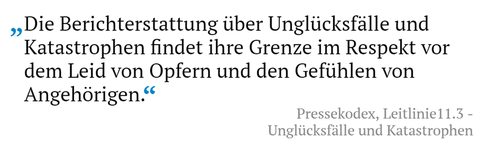

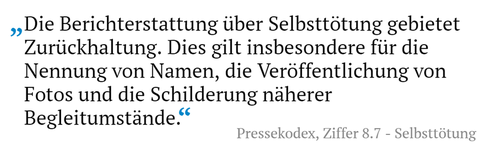

Anders als beim „Gaffen“ unterliegt unsere Arbeit strengen Regeln, die durch den Pressekodex festgelegt werden. Auf ksta.de werden sie bei Unfall-Meldungen niemals Darstellungen von Gewalt, Leichen oder Blut finden. Sämtliche Rückschlüsse auf Unfallopfer wie Namen, Nummernschilder oder beispielsweise Werbung auf Fahrzeugen oder markante Tattoos an Personen, werden unkenntlich gemacht. Wir berichten ausschließlich sachlich und in der Sache.